37 “Nós” entre rabiscos e palavras: a construção de uma hq para políticas públicas com jovens em vulnerabilidade

37.1 No início era o rascunho

Atualmente são identificadas cerca de 7.139 línguas faladas ao redor do mundo (Ethnologue, 2016), 7.139 formas diferentes de se expressar, compartilhar informações, descrever, escrever e se inscrever no mundo. Iniciamos por falar de idiomas, embora não seja um capítulo sobre esse tema, mas sim sobre uma forma de se inscrever no mundo a qual transpassa a linguagem escrita padrão, própria da academia, pois, como propõe Duarte Júnior (2000), é preciso ousar dentro da academia, trazer novas linguagens para dialogar com o cotidiano.

A linguagem expressa, por si mesma, a variedade que temos enquanto seres humanos, se nossa história é construída por meio dessa diversidade, porque negá-la justamente ao falarmos de ciência e educação? Mais do que isso, por seu espaço ser palco de diálogo e encontro, principalmente a partir de políticas públicas de acesso, não se pode pensar em universidade sem pensar em diferença. Então, por que não criar novos contornos dentro da universidade?

Para o projeto de pesquisa “‘A música é só uma semente’: arte e educação como ferramenta de empoderamento para juventudes marginalizadas” foram pensadas, inicialmente, a organização e realização de oficinas de arte que visariam, a partir de discussões sobre música, dança, poesia, etc., um despertar para questões sociais comuns aos jovens em vulnerabilidade social, usuários do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), da cidade de Reriutaba/CE. As oficinas seriam desenvolvidas dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS de Amanaiara, no qual o pesquisador atuava enquanto psicólogo. Tinha-se a pretensão de observar como a arte poderia produzir impacto nesses jovens de modo a desenvolver sentimento de empoderamento e transformação social.

No entanto, a vida tem seu próprio percurso. Devido à pandemia do novo Coronavírus, tornaram-se inviáveis as oficinas em grupo. E, ainda que se cogitasse uma oficina virtual, surgia a barreira do acesso, pois muitos jovens do público alvo delimitado não tinham celulares ou internet em casa. Desse modo, a opção virtual mais efetuaria exclusão do que inclusão, e as oficinas realizariam o contrário do seu objetivo.

Por isso, em meio aos diálogos próprios da orientação de pesquisa, foi discutida a produção de uma cartilha ou uma história em quadrinhos (HQ) como ferramenta de facilitação para o trabalho com temas pertinentes ao cotidiano da juventude brasileira (racismo, sexualidade, gênero, violência, relações familiares e demais relações afetivas), mas que encontram dificuldade de serem discutidas, seja pela densidade, seja complexidade dos temas. Assim, o material serviria de suporte aos profissionais que atuam com jovens, ofertando brechas à discussão sobre diversos temas e dando abertura às falas desses jovens por meio da arte. Arte que poderia se presentificar na ferramenta pela via do formato, do conteúdo, ou de ambos através da ilustração, da música e do design.

De pronto, optou-se pela segunda opção, não somente pelo apelo à linguagem jovem que a HQ proporcionaria, sendo de maior aceitação pelos usuários do CRAS, mas também pelas possibilidades, aqui consideradas, de aproximação com a vida desses jovens por meio de uma narrativa que dialogasse com a vivência comum à juventude periférica, usualmente sem espaço de relevância na mídia. A HQ poderia trazer para o centro questões com as quais os jovens brasileiros, sobretudo os periféricos, se deparam cotidianamente, como questões de gênero, raça e classe, mas que muitas vezes são silenciadas e invisibilizadas, pois não surgem nas grandes mídias, ou o fazem apenas em segundo plano.

Desse modo, a HQ toma forma, na construção da narrativa, dos personagens e dos espaços que se aproximam de histórias reais, visto que o pesquisador a produz a partir da experiência de trabalho no CRAS com os jovens assistidos pela instituição. Os traços são, então, emprestados da realidade e transcritos em um enredo que tira esses jovens do segundo plano e os traz para o foco, possibilitando um novo olhar sobre uma realidade escrita cotidianamente no dia-a-dia da juventude brasileira.

37.2 Algumas linearts de juventudes brasileiras

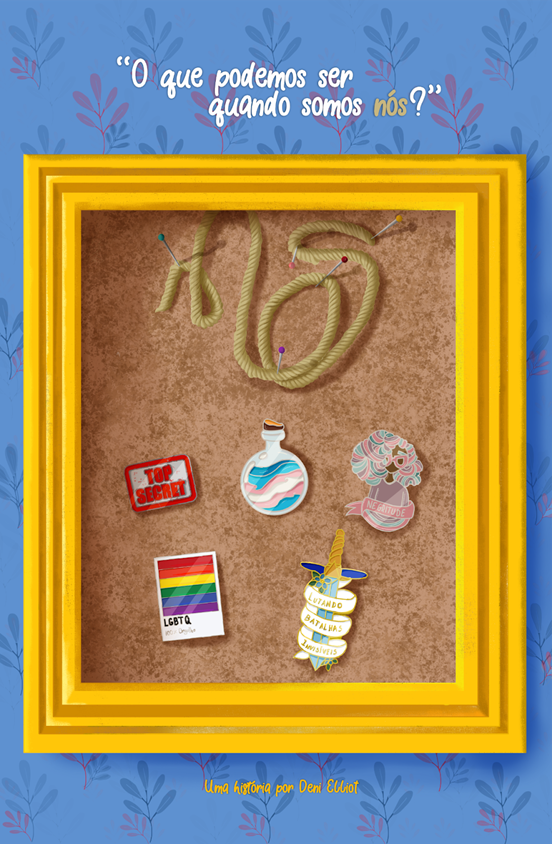

Para construção da HQ, intitulada “Nós”1, era necessária a união de questões complexas sobre raça, classe, saúde mental, gênero, sexualidade, diversidade e equidade com uma linguagem jovem, acessível e pertinente, para que houvesse interesse e identificação do grupo alvo que se espera alcançar com a história. Considerando que a forma de lidarmos com artefatos se depara com um condensado de juízos, valores e crenças vindos de experiências anteriores, memórias e informações obtidas indiretamente (Cardoso, 2013), percebeu-se a relevância de que a produção não se apartasse da posição do pesquisador enquanto técnico de referência do CRAS em sua vivência dentro da instituição.

Dentro do CRAS, havia a oportunidade de, junto aos orientadores sociais, participar ativamente em atividades com os jovens do Serviço de Convivência em que ocorriam trocas, diálogos e rodas de conversas. A experiência mostrava que, nesses diálogos, se pode conhecer uma parte do olhar dos jovens sobre aquilo que os rodeia, bem como identificar questões que os aproximavam. A partir da proposição da HQ pela pesquisa, o pesquisador habitou esses espaços de fala e escuta atento para o que poderia compor o enredo de ‘Nós’. A preocupação era criar uma história pertinente e condizente com a visão daquela juventude, dando aos problemas que emergiam uma nova roupagem que garantisse a representatividade dos jovens nos personagens principais, sem, contudo, dar margem para uma sensação de exposição de suas privacidades.

Assim, o trabalho comprometeu-se eticamente a, não utilizando as falas dos jovens de forma literal nem os expondo, partir de suas vivências para criar personagens com histórias em comum, que caminhassem em paralelo aos olhares apresentados e percebidos nos jovens do serviço. Além disso, a percepção que se teve dessas vivências foi esticada pela própria vivência da juventude do pesquisador e do olhar para demais histórias cotidianas, encontradas nas mídias, nas redes sociais, no dia-a-dia, não se fechando unicamente nos jovens oriundos do CRAS, mas articulando-os com as diferentes juventudes do Brasil.

Assim, o contorno dos personagens, assume as diferentes realidades encontradas na juventude brasileira com a percepção de histórias reais, duras e divertidas, convertidas em uma história com um dos pés na realidade e o outro na ficção. Desse modo, surgem Liz, Caiubi, Luke, Julia e Oliver, carregando consigo marcas inscritas cotidianamente em pessoas reais que sobrevivem na barbárie do neoliberalismo (Abramo, 2008). Essas barbáries são ocasionadas pela vivência de violências ligadas, principalmente, à estigmatização de lugares, ainda que não concretos, marginalizados, tais como racismo, homofobia, sexismo e violências em relações sociais, tanto em espaços intrafamiliares quanto em espaços públicos, como os escolares.

Caiubi é um jovem bissexual de descendência indígena que esconde ambos os traços na escola, pois sente a necessidade de comprovar sua masculinidade por se sentir “o homem da casa” desde o abandono de seu pai. Ele namora Oliver, um adolescente gay que se mudou recentemente para uma nova cidade e escola, em razão de a sua mãe ter mudado de emprego. Oliver é o melhor amigo de Liz, uma jovem negra, gorda e orgulhosa de quem é que, no entanto, tem traumas causados pelo racismo e pela gordofobia que são escondidos pelo humor. Ao chegarem à escola, Liz e Oliver conhecem Luke, um jovem transgênero que iniciou há pouco seu processo de transição e não encontrou coragem para contar isso à sua mãe, devido ao medo de ser expulso de casa. Luke é novo na escola também e, ao chegar, conhece Júlia, uma adolescente branca, que leva a sério as discussões sobre feminismo, contudo um feminismo que não enxerga questões de raça e classe, e, por isso, entra em embates com Liz.

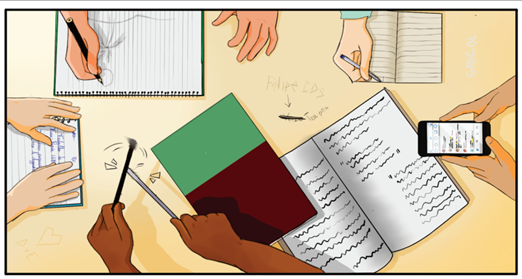

Esses jovens acabam estando juntos no mesmo grupo de um trabalho de português. Porém, a união enquanto grupo somente surge quando da partilha de suas diferenças, o que evidencia pontos de convergência e divergência, mas, acima de tudo, de apoio. A partir do ponto em que “eles” se transformam em “nós”, a criação de laços permite o suporte para além da vivência escolar, o “nós” abre a oportunidade para a ideia de comunidade.

Desta feita, tanto os personagens como as relações entre eles permitem o acesso a diferentes discussões relevantes ao cotidiano jovem. Liz e Julia apresentam questões sobre feminismo, racismo, estética e adoecimento mental vivenciadas a partir de exclusão social ou toxicidade familiar. Além disso, embora não seja abordada de maneira direta, a relação das duas também toca a automutilação e a depressão.

Por sua vez, a relação de Oliver, Caiubi e Luke aborda masculinidade, relações homoafetivas, sexualidade e questões de gênero, criando uma abertura para se pensar tanto a transexualidade como a performance de gênero própria da masculinidade e das suas posições de poder. Além disso, entram nesse bojo também as violências advindas da homofobia e do sexismo.

Ademais, na HQ as questões aparecem não somente nas discussões entre os jovens, os papéis secundários também apresentam seus jogos de poder. Exemplo disso se dá quando, por exemplo, vemos o convite da professora Bel, durante a proposta de uma atividade para segunda nota, para que os jovens tragam para sala de aula o seu cotidiano. Isso acontece através de uma atividade da própria disciplina que pede que a poesia seja trabalhada incorporando a vivência exterior à escola, rompendo, nesse sentido, a barreira entre esses dois espaços. Outro elemento seria também a figura do diretor, que é um personagem que ocupa o lugar de silenciamento frente aos jovens, demonstrando não querer saber sobre suas relações, seus conflitos e seus afetos.

Outro aspecto de destaque é a caracterização dos personagens primários, secundários, bem como dos espaços, que leva em consideração a representação regional e nacional. Essa opção se materializa na HQ pela linguagem, no uso de neologismos, pela cor dos personagens primários e secundários, predominantemente não-branca, pela presentificação das grades – marcas comuns em nossos objetos e prédios públicos – na estrutura física das escolas públicas. Desse modo, é por meio da apresentação sobre a realidade percebida que se borram as fronteiras da experiência real de jovens brasileiros, especificamente jovens periféricos, e da fantasia, para que possam traçar caminhos para sua transformação.

Para construir conhecimento, para transformar ação em revolução, é preciso entender com que cores o ouvinte pinta o mundo a fim de que possamos lhe apresentar novas pinturas, técnicas e cores (Freire, 2019) e, com isso, unir forças para transformação radical das opressões sociais que persistem. E, como afirma Preciado (2020), “para o subalterno, falar não é simplesmente resistir à violência do performativo hegemônico. É sobretudo, imaginar teatros dissidentes, nos quais seja possível produzir uma nova força performativa.” (p. 131).

Ferreira (2010) anota que a arte é uma forma específica de construir conhecimento, uma força inventiva que recria a vida. Por isso, a fantasia amplia nosso campo de visão e cria ferramentas e mecanismos para a mudança estrutural da sociedade. A criatividade nos permite a transformação da nossa realidade, já que a imaginação nos permite traçar novas rotas que afetam a realidade concreta, sendo, portanto, apropriada ao espaço da educação e da política (Freire & Shor, 1986). Esse engajamento no fazer que enlaça o imaginativo à realidade concreta aponta para a revolução social de um saber-fazer cotidiano.

37.3 “Quem conta um conto aumenta um ponto”: e todos os pontos contam?

Chimamanda Ngozi Adichie (2019), em sua fala sobre o risco de uma história única, discute sobre os impactos de se contar histórias sobre um grupo ou povo, ao se construir estigmas que relegam sujeitos a posições inferiores ou perigosas a partir de como, quando, quanto e por quem são contadas. Vemos isso se repetir reiteradamente na nossa história – e ainda de forma muito presente –, como pôde ser observado pelas construções de vilões e heróis pela mídia nacional.

Acrescentamos, ainda com Adichie (2019), que pensar em histórias é pensar em poder. Como Almeida (2015) diz, ao lembrar Walter Benjamin, a história contada, oficial, é a história dos vencedores. Guerras são contadas pela ótica de quem vence, não de quem é derrotado, assim construindo como correta a lente que observa a história a partir da perspectiva daqueles que detêm o poder. Ter o poder de ser narrador é ter poder político, nas palavras de Boal (2009): “A luta semântica é luta pelo Poder” (p. 70). A reprodução desse fazer diário se enraíza por toda a nossa forma de construção de sociedade. Quando pensamos saúde, educação, relações sociais, políticas públicas, notamos que são sempre entrelaçadas ao olhar de quem tem mais poder, pois são quem as constrói. Sua manutenção, contudo, se nutre da abertura que encontram na nossa reprodução desse ponto de vista em nossas ações, nossos valores e nossos pensamentos.

Logo, é inegável a potência de abrir espaços de fala para esses outros narradores “não-oficiais” como forma de resistir à fala hegemônica e hackear os processos da construção social, nos quais, na prática, todos estamos implicados. Portanto, criar ambientes de escuta e fala é abrir um campo fértil para novas produções de sentidos e de transformação não somente de sujeitos, mas também de coletivos – e da sociedade – por meio do poder do narrador que se metamorfoseia em diferentes vozes. Uma narração não completa, visto que isso seria inviável, mas prismática, ou seja, que não se hierarquiza de maneira vertical nem se ordena de maneira horizontal, mas sim interseccional.

Joice Berth (2019) aborda o tema ao falar de silenciamento, tomando o termo “pernicious ignorance”, que se refere à ignorância de má-fé, que age de forma violenta dificultando ou negando acesso à produção cultural e intelectual de grupos historicamente oprimidos. “Essa ignorância advém de as classes dominantes perpetuarem a manutenção das desigualdades e lutarem de todas as formas contra a perda da hegemonia do discurso único” (Berth, 2019, p. 58).

Assim, história e cultura, ainda que construídas de forma coletiva, são apresentadas somente pela perspectiva de um grupo dominante. Enquanto isso, embora sejam atores essenciais da construção cultural do país, os demais participantes dessa construção têm suas narrativas tratadas como exóticas e só encontram abertura em pontos específicos da história, quase como se pedissem licença. Tal fato pode ser visto na maneira de apresentação das culturas de populações indígenas ou originárias, afro-brasileiras e originariamente orientais. A isso Berth (2019) chama também de violência epistêmica, pois se refere à transmissão e produção de saberes, algo que também se torna questão para Preciado (2020), que, durante o festival Flip, nos provoca a considerar sobre a importância e possibilidade de criarmos uma epistemologia multiaxial, ou seja, que consiga lidar com a pluralidade do mundo.

E é justamente retornando a Preciado que encontramos um caminho a sua questão, ao afirmar que “o que Benjamin nos convida a fazer é escrever a história do ponto de vista dos vencidos. Só através dessa reescrita invertida será possível interromper a repetição da opressão” (Preciado, 2020, p. 118). É na profanação da tradição histórica que poderemos reescrever a sociedade junto aos excluídos e silenciados. Com eles, poderemos (re)aprender novos caminhos para a ciência, para a educação e para as políticas públicas.

É nesse caminho que a HQ “Nós” trilha seu percurso e se propõe a ser ferramenta de transformação. Ainda que a história não seja escrita e feita em sua produção manual pelos jovens integrantes do CRAS, o enredo traz vivências e experiências próximas desses jovens, embasadas em um olhar e uma escuta sobre suas vidas, utilizando sua linguagem e seus cenários cotidianos. Nesse sentido, a obra se apresenta como um convite à fala. Convida, pois, por meio da teatralização ilustrada, o sujeito a olhar para si mesmo e para sua comunidade e entender que, sim, suas histórias são merecedoras de atenção e de registro escrito. É um convite à escuta de novas histórias e, por que não, à construção de novas histórias, por uma nova perspectiva.

Esse processo não se distancia do fazer educativo, pois, de acordo com Silva (2000), o ato de educar é uma forma de inscrição da diferença no mundo que, ao barrar a eterna reprodução deste, lhe traz vida. Nessa medida, passa-se a entender a educação para além de sua dimensão formal, uma vez que processos de diferenciação e identificação transcendem o espaço da escola, podendo ocorrer em vários lugares, inclusive, no CRAS.

Pois como afirma o patrono da educação brasileira, Paulo Freire (2019):

Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação ( pp. 44–45).

Assim, entendemos que a educação vai muito além das repetições e dos adestramentos para resposta de avaliações. A educação envolve afeto, relações, autonomia e poder, algo que passa de forma despercebida pela maioria de nós durante nosso processo formativo ao longo da vida. Não raro, encaramos a educação por um prisma superficial, de visão limitada, que a reduz a uma formação técnica e atrelada à lógica do mercado, embora, nos documentos oficiais sobre a educação, seu papel fundamental na formação para cidadania seja demarcado. (Severiano, 2021).

Por isso, são importantes novos modos de se fazer educação, dentro e fora das salas de aula, uma educação que também é construída no cotidiano, na “poesia do dia a dia”, como surge na HQ, em contraposição à educação rígida e dura, que separa o lugar de se fazer ciência e o lugar de se divertir. Daí, uma escrita que tem fala e corpo, cor e história é relevante para a educação e para as políticas públicas. Como afirma Hooks (2020), se agimos como se a história não importasse, não tivesse impacto sobre nós, também corremos o risco de apagar-nos. Ao apagar nossos corpos em detrimento de um saber e fazer diretivo e objetivo, apagamos as nossas diferenças sociais e os impactos dela em nossas vidas numa falsa suposição de neutralidade, algo interessante à lógica neoliberal, que, por esse meio, promove a perpetuação de privilégios.

Não distante disso, as políticas públicas são impactadas pela realidade da lógica neoliberal da sociedade na qual ela existe, em que a formulação e gestão dessas políticas passam pelo embate de forças contra a garantia de direitos sociais. Como afirma Teixeira (2009):

Formular políticas sociais no capitalismo e, mais do que isso, no contexto do neoliberalismo, é enfrentar poderosas forças sociais sempre em luta para assegurar no Estado a consolidação de seus interesses e privilégios, os quais investem contra direitos sociais, especialmente contra aqueles que têm perspectiva redistributiva. (p. 8)

Assim, os cargos decisórios e a deliberação tendem a ser atravessados pelos desejos do mercado em detrimento das necessidades sociais da população empobrecida. Algo que marca a formulação de políticas públicas no Brasil ao longo de sua história, encontrando gargalos tanto na arquitetura da participação democrática na formulação das políticas, quanto na visão autoritária do estado sobre os cidadãos (Teixeira, 2009).

Desse modo, nessa falsa participação, ou mesmo desconhecimento das questões que atravessam os sujeitos afetados pelas políticas públicas, ocorre uma exclusão pela inclusão, pela qual o indivíduo assistido pelas políticas públicas recebe dela uma lógica monocromática, que pensa um sujeito genérico, baseado em um olhar distante e objetivo de pessoas que nada têm a ver com aquelas concretamente atendidas. O resultado disso é, por vezes, uma política que, não fazendo sentido aos usuários, perde o próprio sentido.

Se as políticas públicas carecem dessa participação democrática, podemos entender que isso se estende por toda ela, inclusive em suas ferramentas. Quando se estabelece a possibilidade de criação de ferramentas a partir de outras formas de observar a experiência nos seus espaços, dando voz e vez aos usuários, bem como a possibilidade criativa dos profissionais envolvidos nas instituições, pode-se pensar uma reconstrução da política.

Por isso, a HQ enquanto ferramenta para a política pública produzida por um técnico do CRAS, encarna uma força e uma limitação ao mesmo tempo. Isso porque o campo de pesquisa para sua criação está presente de maneira direta, devido às experiências profissional, junto aos jovens, e pessoal, enquanto indivíduo que vivenciou a vulnerabilidade de alguém fora da norma. No entanto, a história não foi passada pelo crivo desses jovens assistidos pelo CRAS, em vista das circunstâncias de saúde pública colocadas pela pandemia do novo Coronavírus. Isso nos impulsiona para a necessidade de uma pesquisa posterior que tenha como foco analisar a percepção dos impactos e sentidos produzidos pela história e pelos personagens nos jovens periféricos, e, a partir dos achados, ajustar a HQ.

Essa necessidade, contudo, não nubla o potencial dessa ferramenta dentro das políticas públicas quando se fala sobre recuperação de voz e de história. Nesse sentido, como afirma Adichie (2019), “as histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada” (p. 16).

A narrativa da HQ, desse modo, se apresenta como espaço de criação de laços por meio do diálogo, algo próprio da expressão artística. Esta, enquanto ferramenta de construção de laços, age a partir da expressão da individualidade de sujeitos possibilitando a conexão de pontos de encontro e, com isso, o potencial para desenvolver sentimentos de pertencimento e sociabilidade (O’Neill, 2015).

Adicionalmente, se pela arte há o “acolhimento da multiplicidade, pela polissemia, pelo jogo com o que parece óbvio e pela expansão das fronteiras” (Gomes, 2015, p. 109), é pela história da HQ que a complexidade das vivências jovens, tão plural, se apresenta, criando diferentes aberturas à identificação com os futuros leitores que podem se inserir dentro da história e, através de sua tinta, perceber novos modos de recolorir a realidade ao voltar-se para o próprio mundo.

Através da subjetividade envolvida na construção da história, os leitores podem se reconhecerem a si mesmos, não apenas como espectadores, mas também como aqueles protagonistas, tomando emprestado os traços e as cores dos personagens de “Nós”. Assim, o Nós se estende para além dos personagens da história, alcançando todos aqueles que, de certo modo, participam da narrativa por traços identificatórios. Essa aproximação abre espaço para liberação da própria voz, algo essencial ao se pensar em empoderamento. Em “Erguer a Voz”, Bell Hooks (2019), afirma que

Para o oprimido, o colonizado, o explorado, e para aqueles que se levantam e lutam lado a lado, um gesto de desafio que cura, que possibilita uma vida nova e um novo crescimento. Esse ato de fala, de “erguer a voz” não é um mero gesto de palavras vazias: é uma expressão de nossa transição de objeto para sujeito – A voz liberta. (p. 29)

A voz nos inscreve no mundo, pois é com ela que podemos nos opor às demandas de um outro. Em outras palavras, erguer a voz é uma forma de emancipação que visa ao empoderamento, entendido aqui como necessariamente atrelado à dimensão coletiva, pois “a consciência crítica é condição indissociável do empoderamento” (Berth, 2018, p. 53). A HQ trilha seu percurso não perdendo essa condição da coletividade de vista, pois, em seu enredo, é a partir dos momentos de troca, de abertura ao diálogo entre os personagens, que se rompe com o individualismo por meio da partilha de dores, dúvidas e alegrias que antes estavam enclausuradas na vivência individual de cada um.

Pela via do encontro, entre conversas, surgem os pontos de convergência e divergência em que se inicia a construção de um coletivo, um “nós”. A partir desse encontro, as questões, antes solitárias e silenciosas, podem ser redesenhadas com o suporte adquirido na construção de laços.

Fomentar, dentro das políticas públicas, espaços para diálogo dessas vozes, para criação de alianças e caminhos, usando a arte como mediadora, é contribuir para a concretização do efetivo exercício de cidadania e de reconstrução social por atores tradicionalmente marginalizados. Através das trocas de experiências coletivas, pode-se entender que os variados sistemas de dominação existentes não são a única via possível (Berth, 2018). Ao contrário, é possível produzir em conjunto com nossas comunidades formas de enfrentamento a eles.

A criatividade é essencial nesse processo, seja por seu caráter utópico (Duarte Junior, 1995), seja por sua abertura à diferença. Logo, propor uma ferramenta marcada pela arte para mediar trocas de experiência nos afasta (embora não possa eliminar o perigo por inteiro) de conduzir as ações de modo meramente técnico, que, por sua natureza impessoal, homogeneiza as pessoas ao não reconhecer sua pluralidade.

Consequentemente, ações em políticas públicas que entrelaçam arte e temas sociais tendem a germinar o sentimento de empoderamento, ao darem possibilidade de elaborar questões subjetivas, pensar crítico sobre o cotidiano e a vivência dos sujeitos que estão ali. Ao promover ambientes de criação, elas fortalecem os indivíduos, ao mesmo tempo que fortalecem seus grupos; geram espaços onde o indivíduo pode tomar a frente de sua história, assim como contá-la e reelaborá-la.

37.4 Possíveis modos de usar:

Enquanto ferramenta de políticas públicas, a HQ não se limita às políticas de assistência social, podendo, por sua diversidade, rodar pelas diferentes políticas: de cultura, ao pensar o lugar da arte na construção das juventudes; de educação, ao caminhar pela ideia de uma educação que se faz dentro e fora da sala de aula; de saúde, ao jogar luz nos impactos na saúde mental advindos da experiência da exclusão social pelo racismo e pela relação com corpo. Enfim, a obra pode ser utilizada em todo e qualquer espaço onde se desenvolvam trabalhos com jovens em vulnerabilidade social a partir de diferentes temas, para além dos expostos aqui.

Como exemplo, convidamos os leitores a imaginar um profissional do CRAS ou de uma escola que deseja abordar discussões acerca de exclusões sociais vivenciadas no cotidiano. De início, pode ser entregue a revistinha a cada um dos jovens, para que possam ler, de maneira coletiva ou individual.

A partir da leitura, em um segundo momento, é promovida uma roda de conversa, na qual os jovens podem expor o que os tocou durante a leitura do material, o que os impactou, o que se aproximou de suas realidades, o que, ainda que distante, lhes surgiu como interessante. Na roda, a ideia é que se abra espaço à fala e à escuta, principalmente entre os jovens, para que possam perceber entre eles mesmos lugares de congruência, em que as histórias tocaram no mesmo lugar. É interessante perceber também os personagens de identificação e os motivos disso, pois, por essa via, é possível conhecer mais sobre os jovens, os seus interesses, viabilizando ações futuras.

Outro ponto importante na roda é que o profissional possa entender de que local os jovens estão partindo, que violências vivenciaram e o quão despertos a isso eles parecem estar. É essencial que profissionais atuantes nas políticas públicas tenham ciência de posições de privilégio e desigualdade para pautar sua atuação. Matthews (2015) situa três principais consequências para educadores que, em seu fazer, desconsideram privilégio, são elas: marginalização, exclusão e “consciência colonizada”. Aqui, acredita-se que esses efeitos se estendam às demais atuações em políticas públicas, nas quais a exclusão e marginalização se efetuam pelo apagamento ou silenciamento da vivência e produção social e cultural de grupos. Assim, seus interesses não são explorados, algo que pode afetar seu desejo de participação dos espaços (Matthews, 2015).

Ainda, por esse desinteresse no fazer desses grupos, pode se desenvolver uma noção de valorização de apenas uma determinada cultura, referente a grupos privilegiados, em detrimento da própria, assumindo atitude de subordinação e afirmação de inferioridade de si, por estar fora dessa cultura superior, inferiorizando a si mesmo em processos identificatórios e inconscientes, culturais e sociais, por se entender como parcela de um grupo inferior (Berth, 2019; Matthews, 2015).

Por isso, é importante que os profissionais atuantes nas políticas públicas se debrucem sobre a noção de privilégio e opressão, e, mais do que isso, que consigam perceber em seu cotidiano as relações que os cercam e os comportamentos reproduzidos por si e pelos atores das políticas públicas. Aqui se insere outra forma possível de uso: a HQ pode servir como instrumento de problematização dessas questões com profissionais das políticas públicas e jovens.

Outra alternativa é, a partir da roda de conversa, instigar os jovens a buscarem esses personagens na vida real, convidando-os a trazerem para o espaço histórias que poderiam ser desses personagens, as quais podem ser histórias pessoais dos jovens participantes da instituição ou de amigos, de familiares ou de pessoas distantes, como artistas. O interessante é mostrar que aquelas histórias se efetuam na vida real e que merecem ser contadas, que têm o seu valor. Além disso, isto é uma abertura à autoria, à representação de sua própria história.

Ainda se podem elencar outros modos de utilização, que podem trilhar por diferentes caminhos, como, por exemplo, a elaboração de sketches ou de outras formas de encenação sobre a história. Outra opção seria os jovens escreverem histórias sobre outros jovens fictícios presentes na cidade onde se passa a história da HQ, nos espaços mostrados, personagens esses que interagiriam com os personagens originais da história, que cruzam com eles na escola, no CRAS, nas ruas, no bairro. Assim, a HQ se desdobra em espaço para a reconstrução da história também por outras pessoas, por outras vozes e outros olhares.

É válido destacar que, nessas atividades, é interessante o profissional mediador ou facilitador participar de forma ativa, tal qual os jovens, estabelecendo uma relação horizontal de resposta à abertura desses jovens, demonstrando interesse do profissional em estabelecer um laço que não é caracterizado pela hierarquia. É necessário ter sempre claro: não se pode transformar o mundo sem estar com ele, agir junto é dar corporeidade ao exemplo, à ideia (Freire, 2019).

Por fim, é relevante explicarmos que não existem apenas essas formas de utilizar o material, limitar o seu uso seria contraditório, visto que partimos da ideia de que não há um único modo de se contar ou fazer histórias. Assim, aqui explicitamos o desejo de um uso responsável e livre do material, nas mais diferentes atividades a que os leitores se dediquem, esperamos que, no final, ela seja só o início do caminho para um processo de reconhecimento e transformação social para pessoas em suas diferentes formas de existir com o mundo.

37.5 Conclusão Processando…

Voltando desde o início, podemos entender a importância da língua em nossa ligação conosco e com o espaço em que vivemos, em sua possibilidade de transformar a realidade pelo modo de contarmos e fazermos história e arte. No seu desdobramento, somos tocados por ela, podemos criar identificação, brechas para entrada de atores antes apagados. Como afirma Hooks (2020), é por meio da língua que “nós, povos marginalizados e oprimidos, tentamos resgatar a nós mesmos e às nossas experiências através da língua” (p. 233).

Criar uma HQ como ferramenta para o trabalho em políticas públicas dentro de uma universidade pública é romper com um fazer hegemônico, que prioriza uma falsa cisão entre fazer científico e fazer artístico, quando ambos se enriquecem em seu fazer conjunto. É entender o lugar da divisão criada entre “mente e corpo”, que efetua o apagamento dos sujeitos e dos percalços que envolvem seu lugar social, e reconciliar-se com a sensibilidade e os demais sujeitos com os quais realizamos construção social (Gomes, 2015; Hooks, 2020).

Para além disso, é criar uma ferramenta prática para as políticas públicas que não somente visa à possibilidade de dar espaço à voz de jovens periféricos, mas parte dessa premissa. Assim, o uso da HQ por profissionais de políticas públicas colabora para um fazer transformativo, que traz à luz experiências por vezes ignoradas, porém tão significantes, dando aos jovens a chance de se perceber nas falas, atitudes e trocas de personagens não-reais.

Criar a HQ implicou um fazer profissional mais amplo, que se questiona sobre o espaço de trabalho e a forma como seu fazer se executa e é ditado dentro das políticas públicas. Isso aponta para a relevância da variabilidade de alternativas da produção técnica para o alcance dos objetivos de um mestrado profissional. Através da pesquisa, o pesquisador pode olhar para sua experiência profissional e atuar a partir dela, trazendo novas possibilidades de ação atenta aos sentidos. A pesquisa aponta, também, para a importância da valorização dos técnicos das políticas públicas em sua atuação com populações em vulnerabilidade, pois essa ainda é uma função que sofre com precarização profissional, o que atinge diretamente os serviços.

Por fim, espera-se que a pesquisa não se encerre aqui e que ela e os frutos advindos dela promovam, cada vez mais, nas políticas públicas, espaços de trocas e criação, nos quais histórias invisíveis encontrem lugar para erguerem suas vozes. Outrossim, anseia-se que as políticas públicas possam se reinventar, em prol da transformação social, por vias democráticas, por diversas mãos, vozes e “nós”.

Referências

A revista em quadrinhos pode ser acessada através do link: https://forms.gle/WqtWb4vdT38MTw4K7. Após preenchimento do formulário, criado para coletar o alcance da HQ, é disponibilizado o link para download do arquivo hospedado no Google Drive. Para mais informações sobre a obra e acesso ao seu conteúdo, entre em contato pelo e-mail: deninoronhalopes@gmail.com. É importante lembrar que a obra é protegida por direitos autorais, assim tanto sua venda quanto sua distribuição sem os devidos créditos são proibidas.↩︎